傳木鐸金聲,,展京師風范,,講述北師大人自己的故事。

每個人都喜歡有趣的,、有思維深度的、能啟發(fā)人的內(nèi)容,,如果教師自己都覺得這些東西枯燥無聊,,你還要把它灌輸給學生,學生們能接受嗎,?他們愿意接受嗎,?所以在課堂上,我只講自己認同和喜歡的東西,。

——董春雨

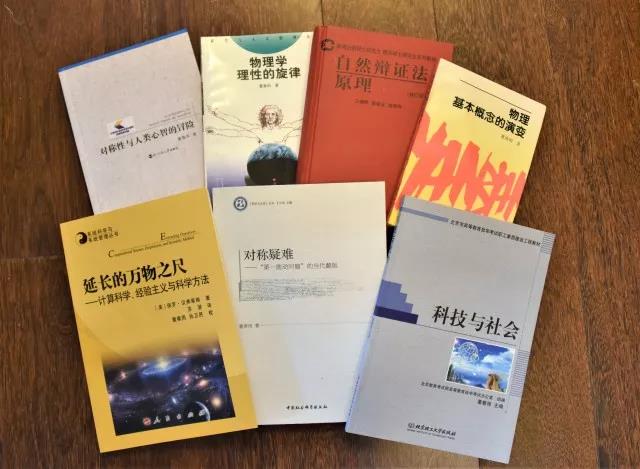

董春雨,,哲學學院科技哲學研究所教授、博士生導師,。1985年7月畢業(yè)于北京師范大學物理系,,獲理學學士學位;1991年7月畢業(yè)于北京師范大學哲學系,,獲哲學碩士學位,,隨后留校任教至今;2001年至2004年,,在北京師范大學哲學與社會學學院在職攻讀博士研究生,,獲博士學位。現(xiàn)兼任中國自然辯證法研究會第七屆常務理事,,副秘書長,;《自然辯證法研究》副主編;中國自然辯證法研究會系統(tǒng)與復雜性科學哲學專業(yè)委員會副理事長,;中國自然辯證法研究會物理哲學專業(yè)委員會副理事長,;中國自然辯證法研究會保衛(wèi)科學精神工作委員會主任;北京市自然辯證法研究會副理事長,,《系統(tǒng)科學學報》副主編等,。曾任北京師范大學哲學系副主任;繼續(xù)教育與教師培訓學院副院長,;教育部教師資格認定指導中心主任助理等,。曾發(fā)表《對稱性與人類心智的冒險》等學術專著20余部,在《哲學研究》,、《自然辯證法研究》,、《自然辯證法通訊》等雜志發(fā)表論文40余篇。先后主持國家社科基金,、教育部與北京市社科基金課題等多項研究,。長期擔任科學技術哲學、科學技術與社會,、科學史研究,、科學技術概論等課程的任課教師,。

作為“土生土長”的北師大人,董春雨從1981年就開始了與師大“相依為伴”的日子,。除了從1985到1988在內(nèi)蒙古農(nóng)牧學院(現(xiàn)內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學)工作過三年,,他從沒有離開過北師大這個秀美的校園。三十多年的流光歲月,,北師大從上世紀80年代全國重點建設的十所高校之一,,到如今成為 “雙一流”建設的高校,學校自身的定位起起伏伏,,曲曲折折。作為北師大歷史變遷的一個親歷者,,董春雨對學校的發(fā)展感慨萬千,,他不僅對這里的一草一木都懷有一種特殊的感情,更是對學校和學科的發(fā)展充滿了熱忱和憧憬,,并且一直堅實地走在哲學教學和研究的道路上,,越走越遠……

1

三十年哲學教育路,終身無悔

回想起當初從物理學轉向科技哲學,,董春雨對這個選擇至今不悔,,他覺得哲學使自己深化了對世界的理解,而其研究的成果對社會文明進步的影響也廣泛的多,。近30年的從教生涯,,他在科技哲學的科研和教學方面都走得很扎實。在科研方面,,盡管董春雨不是一個“高產(chǎn)”的研究者,,但其每一項成果都是心血之作,代表著他對特定哲學問題的嚴謹和深入的思考,,所得觀點和結論往往都有獨到之處,。作為一個傳統(tǒng)而實在的“北方漢子”,成長于內(nèi)蒙古的他總是說:“我從來不單純地追求發(fā)表論著數(shù)量上的增加,,而只求在科研上問心無愧,。”

在教學方面,本著“以生為本”的理念,,董春雨非常重視課堂教學,;經(jīng)過長期的教學積累、思考和探索,,他對于教學的各方面內(nèi)容都有著很深的理解,;而且他認為:“每個人都喜歡有趣的、有思維深度的,、能啟發(fā)人的內(nèi)容,,如果教師自己都覺得這些東西枯燥無聊,,你還要把它灌輸給學生,學生們能接受嗎,?他們愿意接受嗎,?所以在課堂上,我只講自己認同和喜歡的東西,。”古語早就教導我們說:己所不欲,,勿施于人。正是因為他在課堂上總是講那些自己有深刻理解,、認同和喜歡的東西,,這些內(nèi)容往往才能引發(fā)學生的思考并產(chǎn)生共鳴,所以這么多年來,,董春雨的課堂也一直深受學生們的喜愛,。

直到現(xiàn)在,董春雨還擔任著《科學技術哲學概論》等課程的教學任務,,其中主要講授西方科學哲學的內(nèi)容,。老實說,對于任何一個老師,,去講這樣一門具有理論深度的課,,要使得學生們聽得懂并且愛聽,實在是一件具有極大挑戰(zhàn)性的事情,。當然,,這對于董春雨來說也不例外。在他看來,,哲學作為知識之母,,自古以來就是一門智慧之學,在所有的人文社科中,,它是最深刻的當然也是最難的學問,。但是,好的哲學家往往可以用簡單的,、典型的事例,,把最深刻的道理傳達給大家,可以說這是哲學的優(yōu)良傳統(tǒng)之一,。在科學哲學的領域里,,就有很多鮮活的例子,包括一些有趣的思想實驗,,比如麥克斯韋妖,、薛定諤貓等等。正是通過這些有趣的事例,,哲學家可以有效地解釋晦澀難懂的道理,,從而幫助公眾去理解一些比較深刻的哲學問題,。在講授科技哲學的課堂上,董春雨也始終貫穿了這樣的一個教學理念,,他常常有意識地通過生活當中一些簡單的,、常識性的、典型的例子,,啟發(fā)學生們對哲學問題進行思考,。這種深入淺出的教學方式往往深受學生們的喜愛。

在董春雨的課堂上,,另一個突出的特點是他比較喜歡提問,。董春雨認為:“咱們中國的學生,在死記硬背這個大環(huán)境下成長起來,,課堂表現(xiàn)一般比較沉悶,,他們往往自己不會發(fā)問。所以作為一個哲學老師,,就要善于去設計一些有針對性、又是同學在學習課堂內(nèi)容之前有能力回答的問題,,去引導甚至是逼迫學生去思考,。”即這種蘇格拉底式的問答教學方式的關鍵是對問題的合理設計,它包括對學生知識結構的深入了解,,包括對所講授內(nèi)容的透徹理解,,之后才有可能聯(lián)系甚至是日常生活中的常識性知識的事例,恰當?shù)厝ヒ龑W生圍繞著問題展開課堂討論,,在不斷追問的過程中,,讓學生們?nèi)オ毩⑺伎肌⑻剿鹘鉀Q問題的方法和答案,,感受思考的樂趣和力量,。同時,董春雨也時常告訴同學們,,由于問題的復雜性,,問題的答案一般沒有唯一正確的標準,比如在哲學的視野中,,有關什么是“真理”這樣的問題,,就是非常復雜的,所以他在教學中也總是強調,,得出什么樣的結論其實并不重要,,重要的是得出結論的理由!正是在這樣的一種教學氛圍中,,他鼓勵學生敢于突破已有的思維框架的限制,,自由,、大膽地說出自己的想法和理由——而課堂內(nèi)容所涉及的每一位哲學家思想來龍去脈的清晰梳理,不僅讓學生掌握了一種新的理論觀點,,更重要的是讓大家體會到了作為思想者的哲學家們是如何超越“俗見”,,而得出令人耳目一新的理論的,這一方面展示了突破傳統(tǒng)藩籬的可能,,另一方面也樹立起思想家的光輝形象,,讓學生認識到什么知識才是真正哲學!什么樣的人才是真正的哲學家,!于是,,許多學生開始愛上了思考,愛上了哲學,!

2

讓教學插上研究的翅膀

在教學上深耕沃土的董春雨,,同樣十分重視科研上的進展。在他看來,,教學和科研二者的關系是緊密結合的,,沒有科研上的收獲和進展,教學就成了無源之水,、無本之木,,上課講的東西就只剩下了課本上的內(nèi)容了,這樣的課堂教學顯得過于平淡了,;同樣,,在教學中所探討的問題、形成的觀點,,反過來又為科研的展開,,提供了豐富的養(yǎng)料。在科學研究之外,,董春雨在許多學術機構也擔任了一定的職務,,不管是在一些著名學術雜志做主編還是在學術機構做理事,他都能較好地平衡科研和工作的關系,。在他看來,,做雜志主編的時候能夠審閱許多稿子,這既是一個學習過程也是一個思考過程,,這樣的工作與學術科研的關系也是十分密切的,。

在哲學課堂上,董春雨常常要討論外部世界的實在性問題,,為此就會問同學們一個哲學上非常著名的問題:月亮在人不看它的時候,,它是否存在?在一般人看來,這似乎是不言自明的,,但在哲學上它卻要引出新的“關系實在論”的觀點,。在論證這個問題的時候,會涉及到一個小概率事件的問題,。而小概率問題,,恰恰是董春雨在研究復雜性過程當中曾經(jīng)特別關注的問題,因為它與熱力學第二定律或時間方向問題密切相關,,或者100多年來人們依然在追問:我們能不能觀察到在一個正方形容器中均勻分布的氣體分子,,會不會在某一時刻發(fā)生奇跡:它們會自發(fā)地都回到容器的半邊兒,而此時容器的另一半兒卻是空的,!其實,,英國科學家愛丁頓早就闡述過所謂的“無限猴子理論”,其內(nèi)容是:“如果許多猴子任意敲打打字機的鍵盤,,它們最終可能會寫出大英博物館所有的藏書嗎,?”通過這些典型的事例,可以使同學們更直觀,、形象地理解小概率事件的概念,,也終于使他們開始對“存在就是被感知”這一著名哲學命題的理解上升到一個新的境界??梢?,沒有對特定哲學問題的深入探究,就不可能在課堂上深入淺出的將相關的哲學問題生動地展現(xiàn)出來,,就不能引發(fā)學生們的興趣和好奇心,,從而給他們留下了深刻的印象,。正是由于把握了科研與教學之間內(nèi)在的緊密關系,,董春雨在哲學教育的講臺上,在啟發(fā)學生深入思考方面總能做到游刃有余,,從而說明了教學與科研二者之間密不可分的關系,。

3

對哲學教育的期待:讓哲學真正成為智慧之學

30多年的從教經(jīng)歷,讓董春雨對哲學教育問題有很深的體會,。

從整個世界范圍來看,,哲學無疑屬于比較冷門的學科;但哲學教育在中國還面臨更多的或者特有的問題,,最突出的表現(xiàn)是,,我們的學生從中學階段就已經(jīng)開始系統(tǒng)接觸哲學了,而在大學階段,,研究生階段,,甚至是博士階段,哲學的課程也都是開設的必修的課程之一。從學時量上來看,,哲學學習的時間是足夠多了,,但是從實際效果上來看,最后真正弄懂幾個哲學問題的同學并不是很多,,而喜歡哲學,、喜歡哲學課的學生更是寥寥無幾!這就不得讓任何一個哲學教育工作者進行深度思考了,。問題到底出在了哪里,?

在董春雨看來,現(xiàn)在的哲學教育出現(xiàn)的問題首先是內(nèi)容的“固化”問題,,即從高中起即接觸到的唯物主義的內(nèi)容,,在大學教育階段、研究生教育階段,,并沒有多大的提升,,甚至是同質化的不斷重復,這在某種程度上,,打擊了學生的求知欲,,甚至引發(fā)了學生們的輕慢和厭學心理。

其次是哲學老師對哲學本身的理解還不夠深入,,他們對一些哲學基本問題缺乏思考,,所以也只能照本宣科了。記得去年暑假在給全北京市的公共政治課的老師講示范課時,,董春雨向全場老師們提出了一個哲學課上屢次提到的常識性問題:機械自然觀中的“靜止”是什么含義,?要知道它是在近代科學關于運動的研究即機械運動、物理運動,、化學運動……的研究基礎上概括提煉出來的,,難道這不矛盾嗎?但是就是這樣一個哲學中最基本的問題,,在場的一百多位政治課任課老師竟沒有一個能完整地回答出來,。如果教師本身對一些哲學問題都缺乏理解,那么由這些老師教出來的學生除了會背考試的標準答案之外,,還能掌握什么,?這也再次印證了這句老話:打鐵還需自身硬!

所以在董春雨看來,,解決哲學教育的困境還需要多方面發(fā)力,。首先,他認為哲學不是一門純粹的所謂政治課,,它不僅僅涉及到政治意識形態(tài)的問題,,更多的還是涉及到哲學本身的問題。哲學是智慧之學,是讓人聰明的學問,,解決哲學教育的問題必須回歸哲學學科的本位——那就是哲學是教人思考的學問,,不是死記硬背的教條!人們常說:學習哲學不就是背一背嗎,?董春雨打心眼里不能贊同這種說法,!中國學生在長期的文科學習過程中養(yǎng)成了背誦的習慣,這種不求甚解的做法必須要被打破,。而一個合格的哲學教師,,除了勤思和博學,更要在自己的課堂上積極引導學生,,要將思辨的方式引入哲學教學當中,,靠展示哲學內(nèi)容的魅力,甚至是靠老師人格的魅力去吸引學生,,激發(fā)學生的學習興趣,,使大家真正體會到思考的快樂而最終愛上哲學。

路雖漫漫,,但人的天性就是好奇,!只要教師引導得法,就會有更多的人能夠在哲學思辨的道路上領略無限旖旎的風光……

與哲學結緣,,是我們一世的幸運,!

與師大相遇,是我們一生的最美,!